Una

publicación

Edición 84

Edición 84Conozca a

La cultura aymara como parte de las tradiciones vivas de la región de Tarapacá

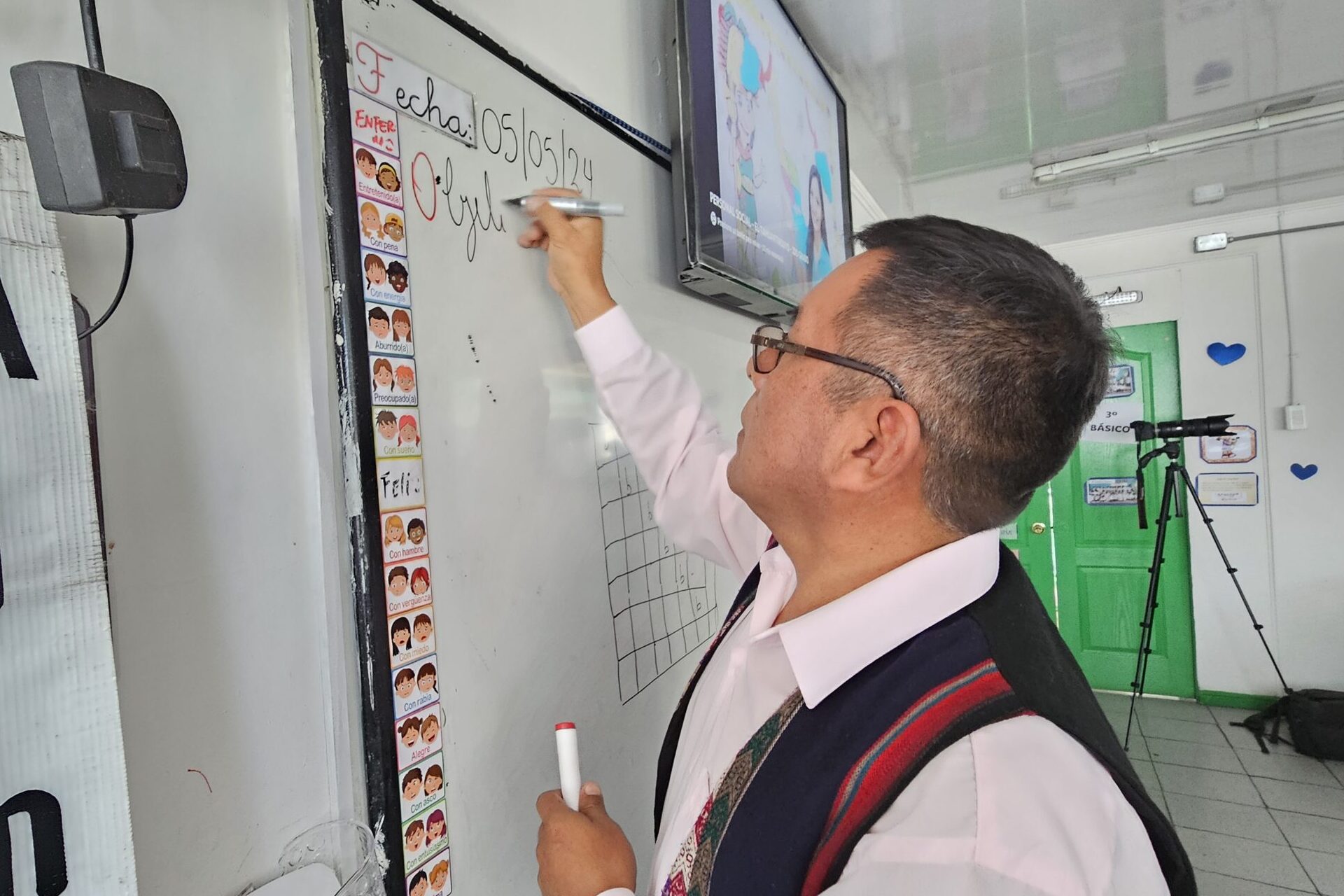

El educador Sergio Arellano habló sobre la importancia de la cosmovisión andina, la cual se celebra cada 21 de junio cuando llega el solsticio de invierno.

También conocido como “Año Nuevo Aymara”, el Machaq Mara es la ceremonia ancestral con que las comunidades andinas celebran el solsticio de invierno, al amanecer, cuando los rayos de Tata Inti (el padre sol) llegan a la Pachamama (la madre tierra), para iniciar un nuevo ciclo en la vida de la naturaleza y las personas.

La cultura aymara, en el norte de Chile, es muy importante para el desarrollo de la identidad patrimonial y esta tradición del 21 de junio sigue viva gracias a que los pueblos indígenas no han olvidado sus raíces y conservan orgullosos sus fiestas y ritos.

Así como también su idioma, el aymara. Bien lo sabe Sergio Arellano Mamani, educador tradicional de la lengua aymara en la Academia de Pozo Almonte, quien llegó a esta comuna en 2019.

“Cuando pequeño, pensaba que la lengua aymara tenía que florecer y trataba de conversar con los tíos; sabía del idioma y lo dominaba. Después, me fui a la zona central, doce años, y al regresar en 2010, vi que, en ese tiempo, se estableció la lengua aymara con más fuerza”, relató Arellano quien además recordó que el diplomado que hizo le sirvió para fortalecer sus conocimientos de la lengua, especialmente en gramática.

Sobre su metodología de enseñanza, el profesor dijo que la forma es variada. “Porque no todos los niños son iguales, y las canciones son ideales para los más pequeñitos, porque les gusta mucho las vizcachas, vicuñas, la naturaleza, y el cóndor”, agregó Arellano, quien además realiza ejercicios lúdicos de pronunciación, trabalenguas e incentiva el uso de libros.

“Mi personalidad es formal, siempre trato de mantener el respeto y damos harta importancia a los principios elevados. Cuando los apoderados ven que sus hijos llegan con logros al hogar, es muy gratificante para mí porque sé que, en algún momento de la vida, lo van a utilizar y les va a servir”, expresó.

Sobre el Machaq Mara, el docente afirmó que es una de las actividades con mayor connotación social porque toda la comunidad se involucra y apoya. “Se hacen actividades durante toda la semana con degustación de alimentos típicos de cada curso, como el charqui con maíz tostado y la calapurca”.

Galeria de fotos